人材の確保と育成

人材の確保

当社は、持続的な成長、グローバル化の推進、そして洋上風力事業などの新分野への挑戦のため、人材の確保を重要視しています。事業を拡大する一方で、時間外労働の削減にも対応するために、計画的な採用活動に加え、現場の交代要員やバックオフィスの充実を図っています。

新卒採用はもちろんのこと、キャリア採用、外国籍社員の採用、60歳以上のシニア社員の活躍推進を通じて、多様な人材が活躍できる職場を目指しています。

新卒採用

新卒採用においては、「人物本位」「学歴不問」「国籍不問」を基本に掲げ、完全オープンエントリー制を取り入れ、学生の皆さんとの対話を重視した採用活動を展開しています。毎年200名程度の採用を目標としています。

キャリア採用

社外での様々なキャリアに裏打ちされたスキルを活かし、当社の組織力を向上させるために、積極的なキャリア採用を推進しています。毎年20名程度の採用を目標としています。

グローバル採用

日本語を母国語としない優秀な外国人留学生(日本・ASEANの大学および大学院)を毎年採用し、入社後に日本語教育や外国籍社員向け研修を実施することで国内・海外問わず活躍できる人材として育成しています。

インターンシップ

学生の業界への理解向上と、将来の進路決定に必要となる就業体験の機会を提供するために、毎年度、インターンシップ生を200〜300名程度受け入れています。

離職防止(リテンション)

採用活動に際して当社の魅力・現状を正しく伝達することで、新入社員やキャリア社員の入社後のミスマッチを防ぐとともに、OJT、メンター制度を通じ、入社後の若手社員の不安解消と相談しやすい環境づくりを行うことが、離職対策につながっています。

また、若手の社員同士のつながりを目的とした若手意見交換会(研修と懇親会)を本社・支店ごとに開催するなど、離職防止とともにエンゲージメント向上にも取り組んでいます。

復職(ジョブリターン)の推進

転職や家庭の事情などで退職した社員に、ジョブリターン制度により再び五洋建設で働く機会を提供しています。より多くの元社員が即戦力として再び活躍できるように、2025年度からは、育児・介護、配偶者の転勤などに限定していた対象者の退職事由を撤廃しています。

人材の育成

人事制度

当社の人事制度は、社員に目指すべき人材像を明確に示し、常に一段階高いレベルの役割と行動を志向することにより、プロフェッショナル人材を継続的に創出し、その結果、業績の向上と社員の自己実現を両立させることを目指しています。

人事制度に重要な以下の3点の実現のため、「役割等級制度」「目標管理制度」「人事評価制度」「能力開発制度」などを整備、運用しています。

- 社員の強み・弱み、適性を把握し、能力開発および適正配置に結び付けられていること

- 社員のやる気・意欲の向上、組織の活性化につながる仕組みであること

- 公正な処遇を実現することができる仕組みであること

グローバル人事制度

2017年度から当社国際部門の主要拠点であるシンガポールと香港のナショナルスタッフを対象とした人事評価制度を導入しており、2018年7月からは等級・報酬制度も導入しました。

人事評価制度は、目標達成の動機づけと人材開発の促進、上司・部下のコミュニケーションの促進を目的としており、等級・報酬制度は、業績達成・目標達成に対して適切にインセンティブを持たせ、報酬に国際部門の業績や評価を反映させることで、ナショナルスタッフの目標達成に対するエンゲージメントを高めることができます。

人事評価、評価者の育成、公正な処遇

チャレンジする環境づくり

当社は、社員の自己実現と業績向上の両立に向け、目標設定とそのフォローに力を入れています。

目標は、年度当初に上司と面談を実施し、社員本人にとって挑戦的かつ実現可能なものを設定しており、その後の期中も、上司は日常業務や面談の場を通してフォローを行い、目標の達成と社員自身の成長を促します。

期末には、目標に対する達成度や発揮された取組み(行動・姿勢)度合によって評価が決まり、その結果を本人にフィードバックし、結果に対する本人の納得性を高めるとともに、次年度以降の本人の成長課題を明確にしています。

また、この仕組みが適切に機能しているかどうかをチェックするため、毎年、労働組合と会社が共同で人事制度の運用状況に関するアンケートを実施しており、その結果をもとに、社員の生の声が制度運営に反映されるよう改善を図っています。

評価者の育成

人事制度運用の成否の最大の鍵は評価者が握っており、当社では人事評価の目的を社員に周知するとともに、評価スキルのばらつきをなくすために、新任評価者を対象とした研修を毎年継続的に実施しています。併せて、一定期間毎に全評価者・全管理職を対象とした評価者更新研修も実施しています。

公正な処遇

評価者と被評価者による年に複数回の面談によって相互にコミュニケーションをしっかりと取りながら、社員に公開されている当社の人事制度基準に従って評価を行い、給与や賞与、昇級という処遇に繋げています。

また、評価の実施においても、1次評価、2次評価、最終評価と、複数回かつ異なる上席による評価が実施され、評価者個人に偏った評価とならないような制度となっています。

職場研修(OJT)・集合研修

建設業は「経験工学」という言葉でよく表現されます。これは経験や体験が人を育てるという考え方に基づいています。仕事を通し成長していくこと(OJT=On the Job Training)は大切なことです。当社では、新入社員一人ひとりに対し、先輩社員がOJT担当者として指導・支援しています。一人ひとりの「成長のステップ」を明確にしたうえで、目標達成までの道筋を見える化し、きめ細やかな教育を実施することで、教える方も教わる方もともに育つ「共育風土」を醸成するとともに、職場全体で新入社員の成長に関わることで、見守られているという安心感の中で成長を促進することを目指しています。

同時に、経験だけでは得られない知識や能力、ものの見方・考え方などを習得するための集合研修(Off-JT)として、職務遂行能力の成長段階に応じた階層別研修をはじめ、専門知識の習得を目的とした各本部主催の職種別研修、若年層初期には、自律性を育む基礎知識向上と信頼関係を強めるコミュニケーション能力向上に重点をおいた研修などを実施しています。

資格取得支援、自己啓発支援金制度

社員には、建設業で働く上で必要な公的資格や免許取得を推奨しており、社内講習会の実施をはじめ、受験料等の取得費用や資格の重要度に応じた合格報奨金を支給するなど、自己啓発援助(SDS=Self Development System)として、全面的なバックアップを行っています。 また、自己研鑽に取り組む社員への支援を目的として、2023年度には自己啓発支援金制度も新設しました。その他、社員個人が外部主催研修を選び受講できる選択型研修の推奨など、各種の学びの場や機会を提供しています。

職種別若手育成プログラム研修

土木本部・建築本部・経営管理本部主催の職種別若手育成プログラムを実施し、専門知識の習得を支援しています。

土木本部

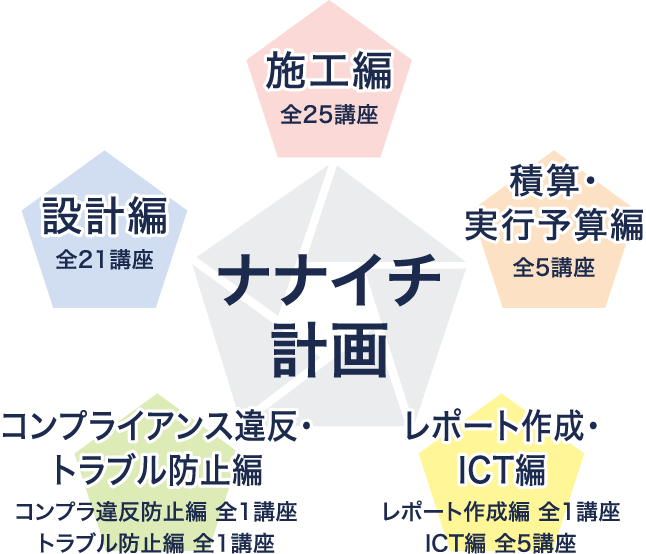

「ナナイチ計画」

土木本部では、7年で一通りのことを学ぶ「ナナイチ計画」という若手育成プログラムを実施しています。

土木技術者として必要な、施工・設計・積算などの講座を体系的に学ぶことができます。対面講座に加えて、YouTubeやeラーニングでいつでも視聴・利用が可能です。一部講座は英語版も用意しており、グローバル総合職をはじめとした外国籍社員も利用できます。

建築本部

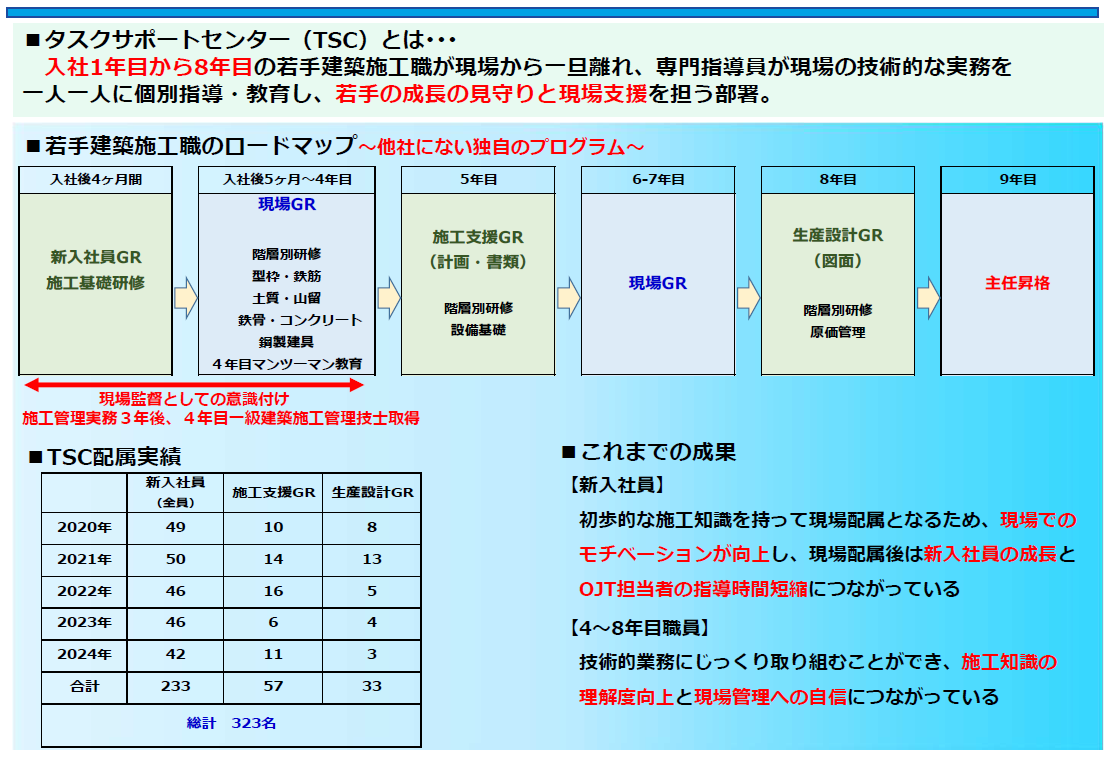

「タスクサポートセンター」

建築本部では、入社8年目までの施工職を対象とし、専門指導員が現場実務を個々に指導教育する部署として「タスクサポートセンター」を2020年に設け、技術力の底上げと適材適所の配置を実施しています。設備職や設計職についても、それぞれの育成プログラムに基づき、若手社員の技術力向上を図っています。

経営管理本部

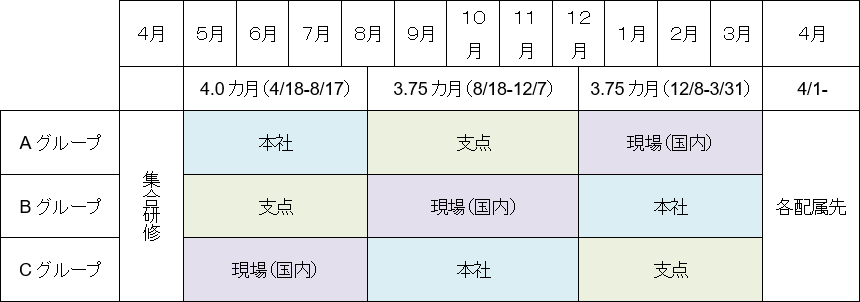

「事務職集中研修」

事務職としての基本的な業務スキルを幅広く習得するため、1年目は研修期間として全員を人事部配属とし、本社・支店・工事事務所をそれぞれ4カ月ずつ経験し、事務職の基本を一通り学んでから、2年目に本配属としています。これにより、社員一人ひとりに公平な学習機会を提供し、業務能力の底上げを図ります。

各ローテーション先では、先輩社員の指導とフォローのもと、多様な業務を経験し、実践を通じて知識を深めることが可能です。1年目で得た経験を基に、2年目以降はさらに専門的な業務知識を磨きながら、個々のキャリアを築いていくことを目指します。

「事務職専門研修」

事務職、担当職を対象に、有しておくべき基礎知識を習得し、担当業務の更なる充実とレベルアップを図ることを目的に新入社員から中堅クラスを対象に実施します。

入社1年目においては、建設業経理士2級講習などを通じて、実務に直結するスキルを習得することにより、次年度への足掛かりとします。

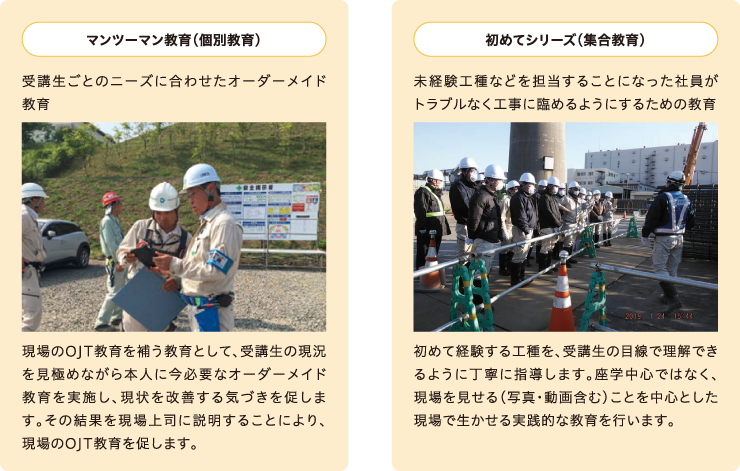

シニアによる若手向け技術研修

安全品質教育センターでは、豊富な知識・経験を持ったシニア社員を指導員とし、現場での様々な状況に対処するための実践的な教育(マンツーマン教育・集合教育)が、技術継承と若手の成長の機会となっています。

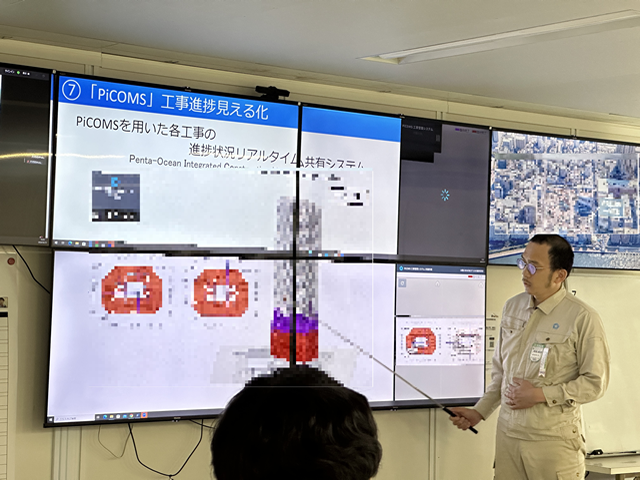

現場のICT活用支援

データとデジタル技術を活用して、効率化、最適化の業務支援をしています。デジタルデバイスの活用により、施工管理情報のデジタル化、データ共有の高速化によるコミュニケーションの活性化などを通して、業務効率向上と技術力向上を支援しています。