資源循環

五洋建設グループでは、工事などに伴って発生する建設発生土や浚渫土、廃棄物等を資源として活用し、その循環利用や付加価値の創出を事業化し、循環型社会の形成に貢献しています。また建設現場では、最終処分量の減量化を目指して、2006年度より全社でゼロエミッション活動を推進するとともに、発生抑制を基本とした3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進活動を全員参加で実施しています。

軟弱浚渫土の有効活用

カルシア改質技術

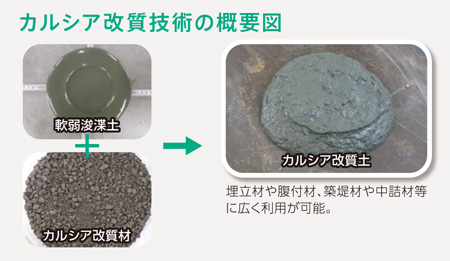

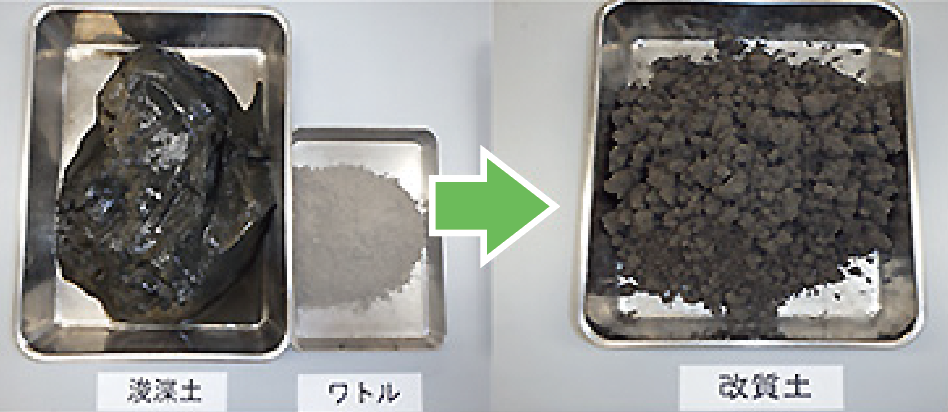

カルシア改質技術とは、港湾で発生する軟弱な浚渫土にカルシア改質材(製鋼過程で発生する転炉系製鋼スラグを成分管理、粒度調整した材料)を混合することで、浚渫土の物理的・化学的性状を改善させる技術です。

カルシア改質技術によって作られたカルシア改質土は、埋立材や中仕切り堤材、護岸裏埋材、航路埋没対策の潜堤材など港湾工事で広く適用が可能であり、工期の短縮とコストの縮減が期待できます。

当社では浚渫土の有効活用技術として以前からカルシア改質技術に注目しており、2024年度末までに200万m3以上の施工実績があります。

大規模施工技術の開発や、カルシア落下混合船の建造や、効率的な施工技術の開発、短繊維や泥土改良材を添加した高機能カルシア改質技術など新たな材料の開発にも取り組んでいます。

カルシア改質土の活用事例:名古屋港東海元浜北公有水面埋立事業

リサイクル事業

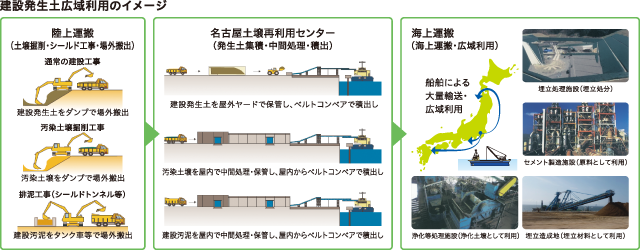

建設発生土の循環利用は建設産業の重要な課題です。当社は海運拠点を整備して広域ネットワークを構築し、土砂の資源活用を進めています。また、鉄鋼産業と協働して環境配慮型の新しい浚渫土活用技術(カルシア改質技術)を開発し、建設資材としての活用範囲を広げる取組みを行っています。

建設発生土・建設汚泥のリサイクル事業

当社は、建設発生土の海上輸送・埋立用材利用を行ってきた千葉県市川市の事業所を2014年に拡充し、建設発生土と汚染土壌の受入施設となる市川土壌再利用センターを開設しました。受け入れた汚染土壌は、適正に処理した上でセメント原料化等により循環利用を図っています。2017年に横浜(2024年まで)、2018年に名古屋にも土壌再利用センターを開設しました。2021年には名古屋で建設汚泥の受入れを開始し、2022年には市川で流動化処理土の製造販売(建設汚泥リサイクル事業)を開始するなど、関東圏・中京圏に拠点を置いた総合的な発生土の適正処理・広域循環利用の取組みを進めています。

市川・名古屋土壌再利用センター

事業の概要

関東および中部地域で発生する建設発生土や汚染土壌、建設汚泥を適正に処理した上で広域的に再利用するため、発生土の集積・中間処理・積出を行う土壌再利用センター(市川市・名古屋市)を運営しています。

事業の特長

- 関東および中部地域における位置的優位性を生かしたトラック輸送距離の軽減

- 24時間体制で土砂を受け入れ

- 大型船舶が着岸可能な岸壁を利用した土砂の大量輸送

都市部における大量の発生土の運搬に対し高いコスト競争力

市川土壌再利用センター

(汚染土壌処理業許可:第0781001004号)

名古屋土壌再利用センター

(汚染土壌処理業許可:第10900010002号、

産業廃棄物処理分業:許可番号064200622304)

※本事業は「株式会社サンドテクノ(100%連結子会社)」が実施しています。

仙台エコランド

事業の概要

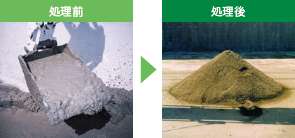

建設工事や掘削工事に伴って発生する無機汚泥※を改良(造粒固化)し、建設資材「シマルッサ」(再生砂)として再生しています。

※セメント・ベントナイト混じりや高含水比の建設系汚泥等で、そのままでは流用できない汚泥

事業の特長

- 高含水比建設汚泥を数分で造粒固化

- 建設汚泥の造粒固化時の脱水や乾燥等の前処理が不要

- 水質汚濁や騒音、振動、粉塵等の発生がない

- 「シマルッサ」(再生砂)は土木資材として十分な強度を持つ

※本事業はジャイワット株式会社(100%連結子会社)が実施しています。

製紙汚泥焼却灰リサイクル事業 吸水性泥土改質材「ワトル」

袖ヶ浦エコランド

吸水性泥土改質材「ワトル」は、製紙会社から発生する製紙汚泥焼却灰(PS灰)に特殊薬剤を混合し水和処理した製品です。吸水による物理的改質(瞬時の改良効果)に加え、時間経過にともなう化学的改質(緩やかな強度発現)を持ち合わせています。2021年に国土技術開発賞優秀賞を受賞し、高機能な循環資材として高い評価を受けています。

※「ワトル」はジャイワット株式会社(当社100%連結子会社)の製品として、同社が千葉県袖ヶ浦市の自社プラント「袖ヶ浦エコランド」において、原料の調達から製造、販売、品質管理まで一貫して実施しています。

食品リサイクル事業

食品リサイクル事業として、食品関連会社などから排出される有機性廃棄物を原料として、堆肥を製造・販売しています。

三木堆肥化センター

事業の特長

- 受け入れた食品廃棄物を自動攪拌機(スクープ式)と強制送気(エアレーション)により、約1ヵ月かけて一次発酵させ、その後約3ヵ月間さらなる発酵・熟成を行って良質な堆肥を製造

- 三木堆肥化センターは、多くの食品関連会社が集積する阪神地区の至近に位置し、高速道路のインターチェンジからのアクセスもよいため、廃棄物の運搬コストの削減に貢献

- 堆肥販売のみならず、堆肥散布作業もあわせて提供し、わが国の農地の地力向上に貢献

リサイクル製品(堆肥「南の光」)の特長

- 食品廃棄物を原料としているため、自然にやさしい安全な堆肥

- NPO法人バーク堆肥協会の品質基準を満たし、一般的な堆肥を上回る能力を有し、本格農業から、造園・緑化事業、家庭菜園まで、幅広く利用可能

- リサイクル製品の性能が評価され、製品納入実績を拡大

※本事業は三木バイオテック株式会社(当社100%連結子会社)が、兵庫県三木市の三木堆肥化センターにて実施しています。

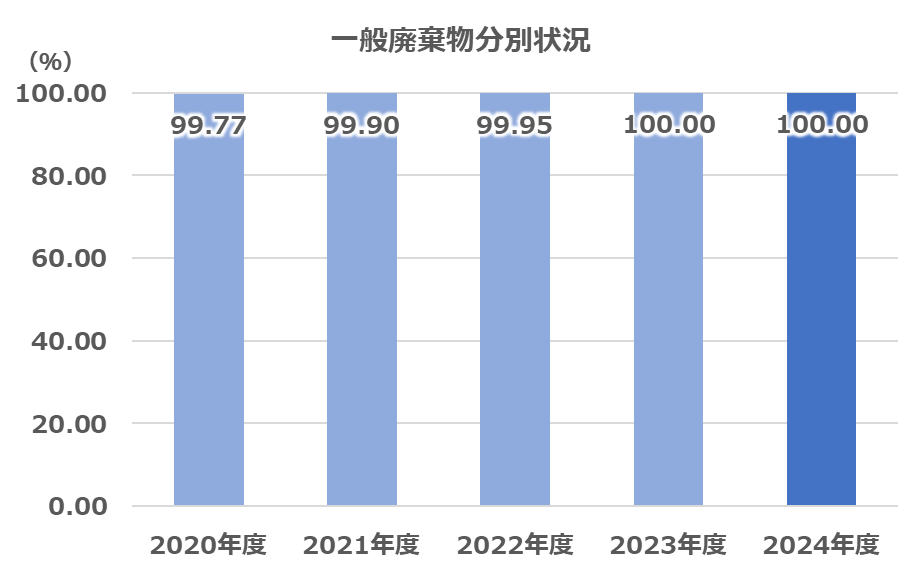

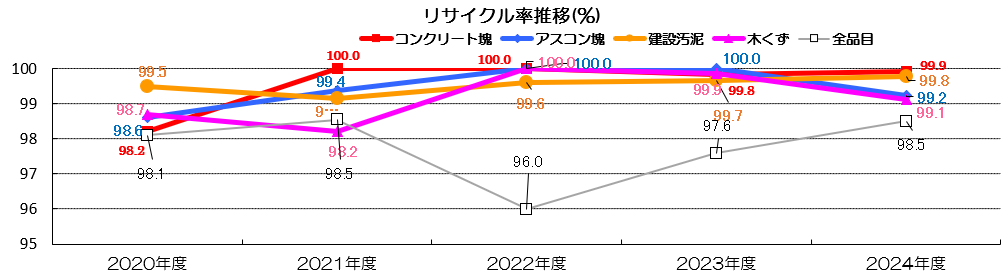

ゼロエミッション推進活動

当社では、建設副産物の最終処分量を限りなくゼロに近づけることをゼロエミッションと定義し、2006年度より国内全社で推進しています。2024年度の建設廃棄物全体のリサイクル率は、全社では98.5%(前年97.6%)、最終処分率1.5%(2.4%)で、施工高当たりの廃棄物最終処分量原単位は2,007kg/億円(2023年度実績:3,334kg/億円)でした。2025年度はリサイクル率を向上させ、廃棄物の最終処分量ゼロに向けて組織的に取り組んでいきます。

ゼロエミッション推進基本方針

3R活動を推進し、建設廃棄物の最終処分量を"ゼロ"に近づける。

重点実施事項

- 建設廃棄物の発生抑制

- 地域性に対応した分別収集・再資源化の徹底

- 教育・啓蒙活動(意識の共有化)

指標と目標

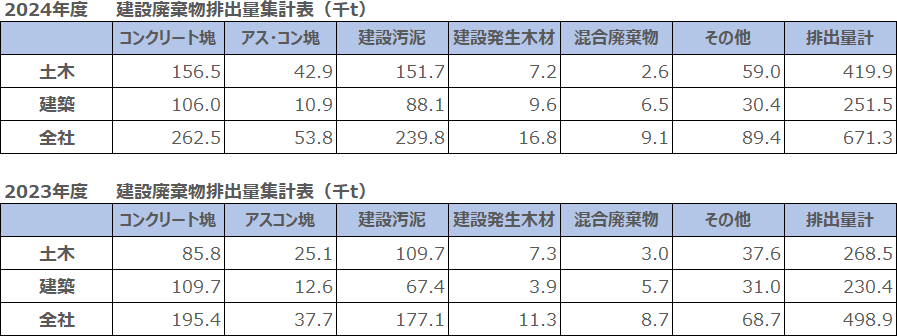

建設廃棄物排出量

2024年度の総排出量は、前年度から172.4千t増加し、671.3千tになりました。土木工事におけるコンクリート塊と建設汚泥の増加が影響しています。一方で、廃棄物排出量原単位は、16.6t/億円減少し101.6t/億円となり土木工事、建築工事ともに減少傾向となりました。

リサイクル率推移

2024年度の全品目のリサイクル率は、土木工事で4.4%増の98.7%、建築工事で20%増の98.4%となり、全社的には2023年度より3.5%増の98.5%(2023年度実績:97.6%)になりました。また、最終処分率は、1.5%(2023年度実績:2.4%)で、施工高当たりの廃棄物最終処分量原単位は2,007kg/億円(2023年度実績:3,334kg/億円)となりました。

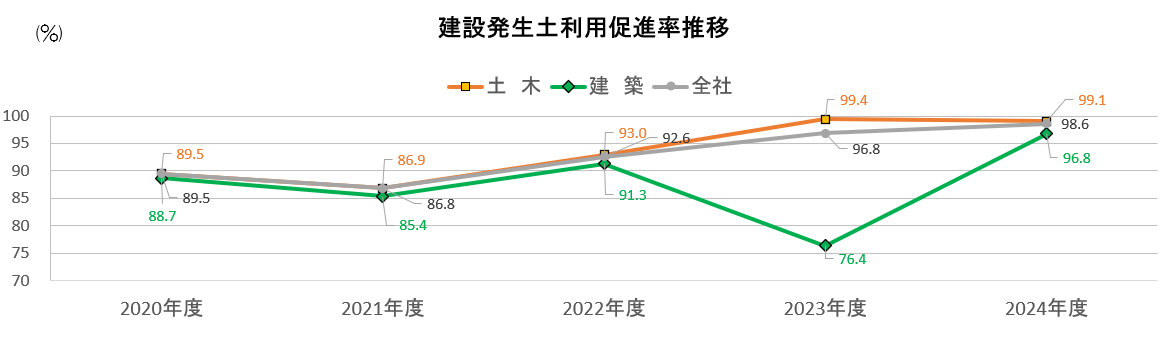

建設発生土有効利用率

2024年度の建設発生土の全社有効利用率は、98.6%(2023年度実績:96.8%)となり、昨年度より増加しました。2025年度以降も引き続き利用率の向上に取り組みます。

オフィスにおける省資源・省エネルギーの促進

オフィスにおける省資源・省エネルギーの取組みとして、コピー紙使用量の削減、グリーン調達、電力使用量の削減、ゴミの分別収集などに取り組んでいます。

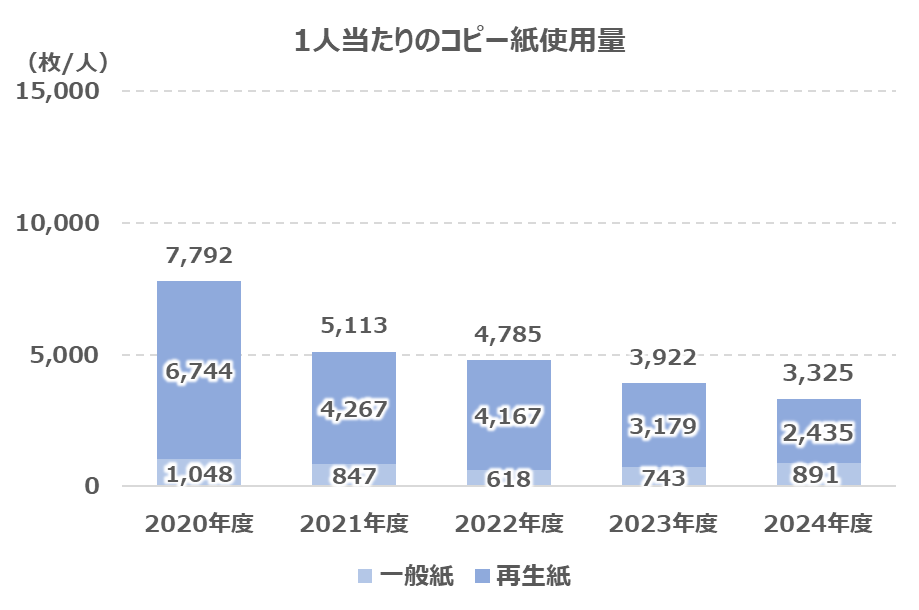

コピー紙使用量の削減

両面コピー・ワンシートコピー・裏面利用、電子媒体の活用、再生紙の使用、購入量の在庫管理によるコピー紙使用量の削減活動を徹底しています。

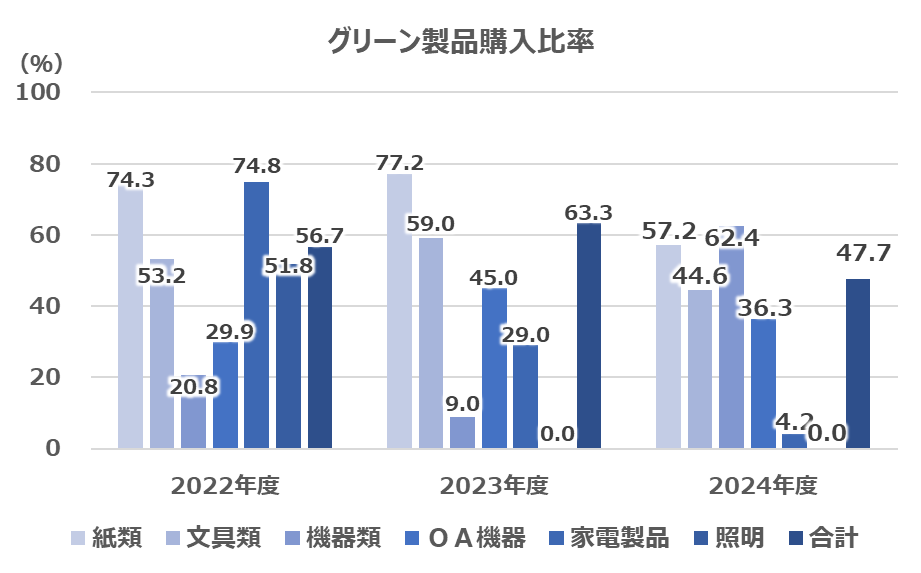

グリーン調達

オフィス環境活動の一環として、事務用品のグリーン製品購入比率を管理しています。引き続きグリーン購入の推進に取り組んでまいります。

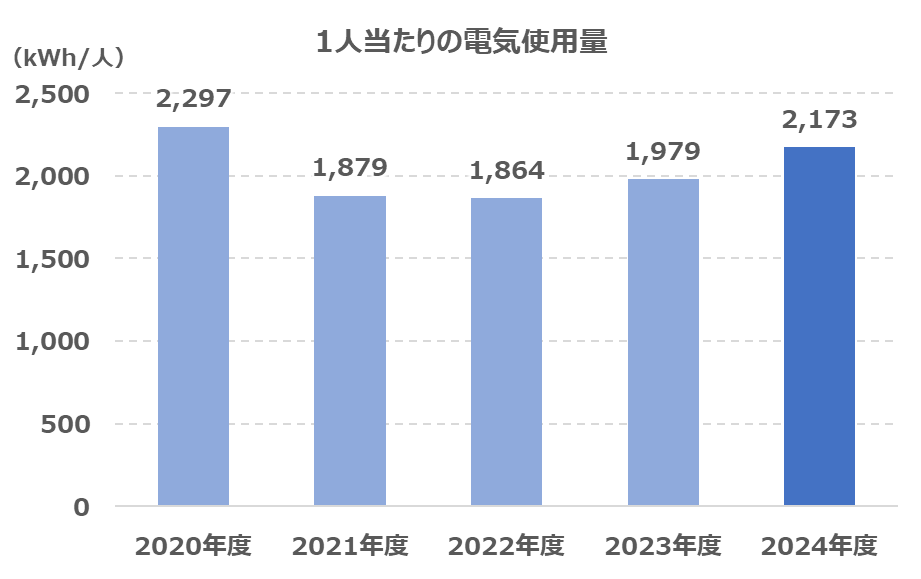

電力使用量の削減

昼休みの消灯、退社時の部分消灯、空調機の温度設定・時間外のエリア限定稼動、扇風機の使用などの節電対策を実施し、電気使用量の削減に取り組んでいます。

ゴミの分別収集

オフィスの各フロアにゴミの分別ボックスを設置し、分別収集をおこなっています。