生物多様性、水域環境

五洋建設グループは、豊かな環境の創造を経営理念の一つとして、生物多様性の保全や水域環境の創造、ネイチャーポジティブに向けた取組みを行っています。今後、TNFD提言に沿った情報開示を行う予定です。

生物多様性に関する行動指針

当社グループは、環境に配慮したサステナブルな建設事業活動を通じて、生物多様性の保全・創出に取り組み、社会の持続的発展に貢献するため、事業活動の基盤となる生物多様性についての行動指針を2025年8月に策定しました。

五洋建設グループ 生物多様性に関する行動指針はこちら

推進体制

代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会で、生物多様性に関する全社方針、戦略、活動計画等を策定し、推進しています。

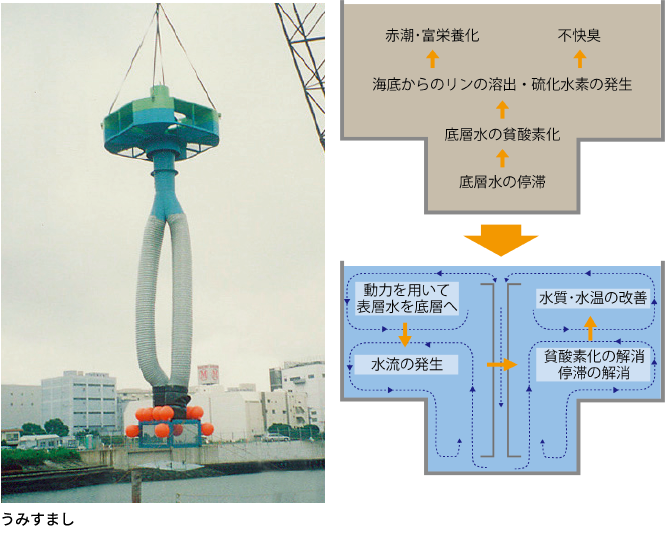

水域環境の創出・維持の取組み

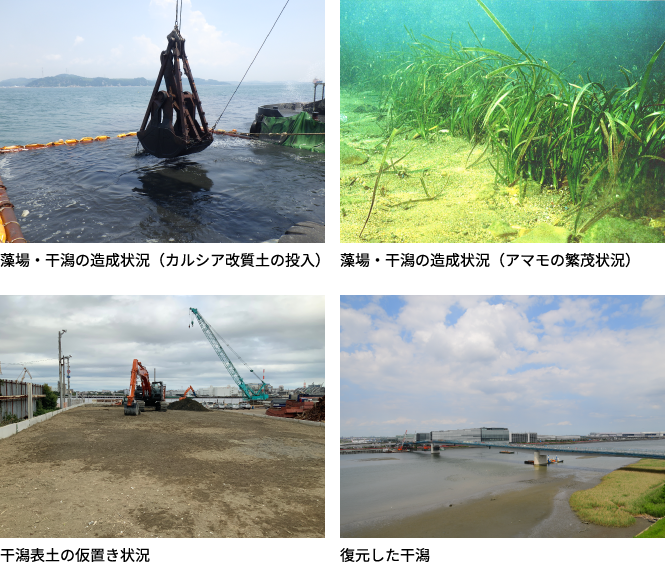

浅場造成などへのカルシア技術の適用

浅場や干潟は、多くの生物の生息空間となります。生物多様性の保全に向けて浚渫土やカルシア改質土、カルシア人工石(浚渫土と製鋼スラグ、高炉スラグ微粉末等を混合して作成した人工石)を用いた浅場・干潟などのブルーインフラの整備に取り組んでいます。

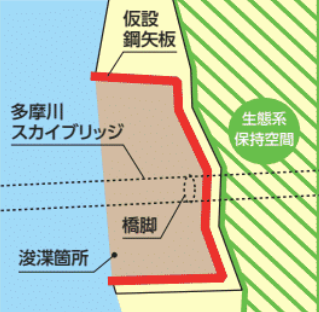

建設工事における環境保全

建設工事における生物多様性への影響を抑制するためには、適切な保全策の計画と、確実な実施が重要となります。多摩川スカイブリッジ建設工事では、干潟の生物への影響を最小限にとどめるために、撤去した土を干潟の復元に再利用するなど、可能な限り工事前の環境に復元する取組みを行っています。

ブルーカーボン生態系の形成・藻場造成

ブルーカーボンなどでのCO2固定

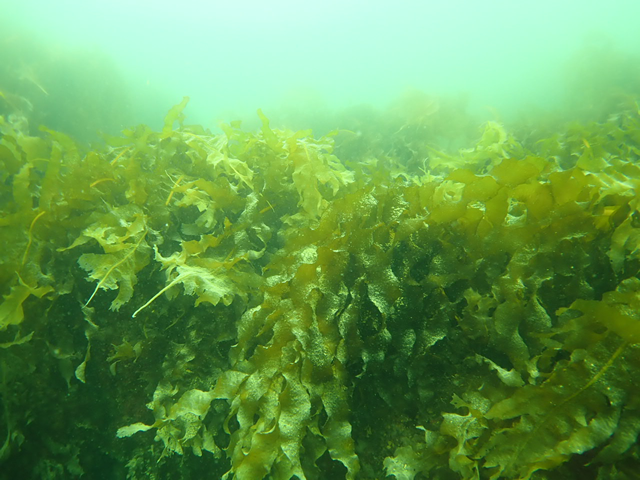

カルシア改質土などを用いて造成した浅場では、海藻や海草の生育により、大気中のCO2をブルーカーボンとして固定し、地球温暖化対策に貢献することができるとともにブルーカーボン生態系による豊かな海の実現がが期待できます。

兵庫県姫路市網干地区に造成した浅場において、海藻の生育状況の調査やブルーカーボンとしての固定量評価を行い、Jブルークレジット®としての登録・販売を実施しました。また、浅場でのかご網漁などの漁獲量調査の結果から、カサゴやナマコなどが増加していることを確認しました。

海藻の生育基盤の開発

浅場に海藻が生育するためには、着生基盤となる石材やブロックが必要となります。コンクリートと比較して低炭素型の材料であるカルシア人工石を浅場に設置したり、カルシア人工石にCO2を固定することにより、施工時のCO2排出量の低減を図ることが可能です。また、コンクリートと比較して海藻の着生・生長が良好なカルシア人工石の開発も行っています。

現在、海藻に発信機を取り付けて、海藻の生長状況をリアルタイムで確認可能な海藻生長モニタリングシステムの開発を行っています。

藻場やサンゴの移植・造成

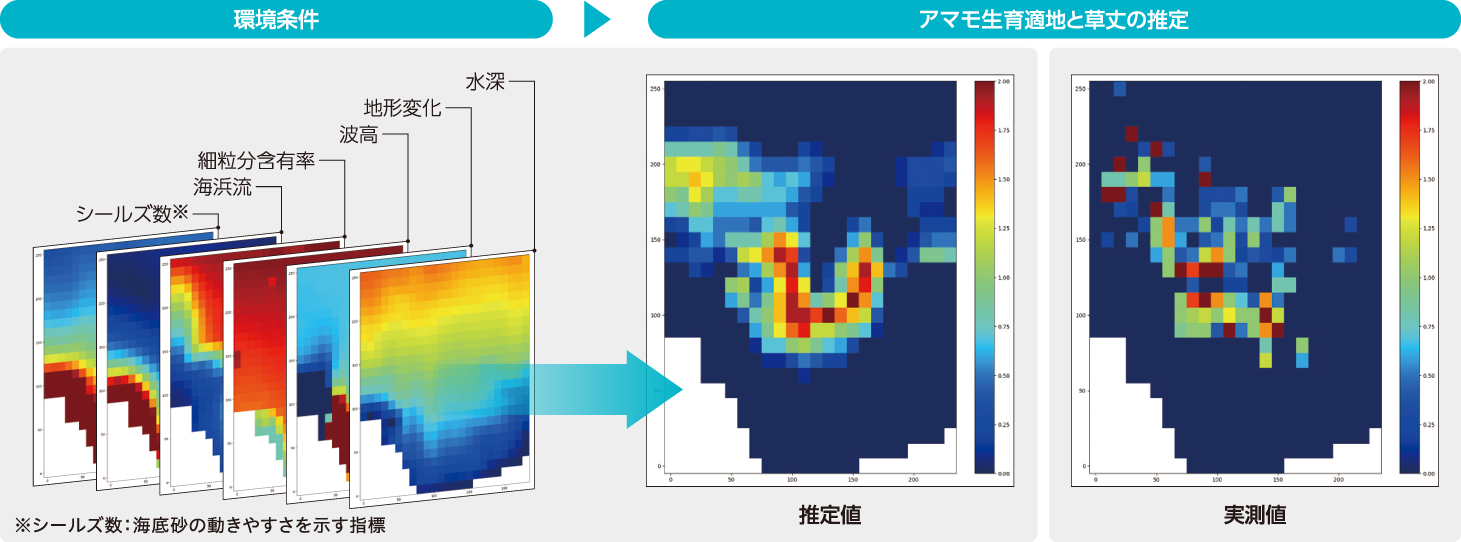

藻場やサンゴ生育場の造成には、生育に適した環境条件の把握や適地の選定、移植技術などが必要となります。以前からアマモ場の造成に取り組んでいますが、遺伝的アルゴリズムを用いた計算により、適地選定の精度向上を図っています。また、近年では、東京湾の運河域等においてブルーカーボンに活用可能な海草であるコアマモを対象として、水槽での生育試験や実海域への移植実験を実施しています。

陸域での生物多様性保全の取組み

グリーンインフラ関連技術の開発

技術研究所(栃木県那須塩原市)において、ビオトープを整備するとともに、水生植物の生育環境の整備、トンボ等水生昆虫の誘致など、関連技術の開発を行っています。生物の生息状況の調査を行い、多くの生物の生息空間として機能していることを確認しています。

希少種の保全対策

工事における環境保全として、希少種の保護や生育・生息環境の整備、動植物の移植等を行います。これまでに、トウホクサンショウウオ、ギフチョウ、ツルフジバカマ、ヒメシロチョウなどの保全やホタル、ベッコウトンボなどの生育環境の整備を行っています。