���̃y�[�W�́A�z�[��![]() What's New

What's New![]() 2016�N

2016�N![]() �n���̂Ɏg�p�\�Ȓ��i���Đ����ނ�p�����R���N���[�g�����p���̃y�[�W�ł��B

�n���̂Ɏg�p�\�Ȓ��i���Đ����ނ�p�����R���N���[�g�����p���̃y�[�W�ł��B

What's New

�n���̂Ɏg�p�\�Ȓ��i���Đ����ނ�p�����R���N���[�g�����p�� �`�z�^�Љ�̌`���ւ̂���Ȃ�v����ڎw���ā`

2016�N3��17��

�ܗm���݊�����Ёi�В� ������O�j�A������Г����e�N�m�i��\����� ���{�����j�A����ѕ�����y�؍H�Ɗ�����Ёi��\������@�n糋v���j��3�Ђ́A���i���̍Đ��e���ނ�p�����R���N���[�g���������k�̉e������n���̂Ɏg�p�ł��邱�Ƃ��m�F����ƂƂ��ɁA�Đ��e���ނ���эĐ����ރR���N���[�g�̓K�ȕi���Ǘ����@���\�z���A���̂��сA�n���̂Ɏg�p�\�Ȓ��i���Đ��e���ނ�p�����R���N���[�g�Ƃ��āA��������1�ƂȂ鍑�y��ʑ�b�F����擾���܂����B ���i���Đ��e���ނ�p�����R���N���[�g�́A����܂ŏꏊ�ł��Y�⊣�����k�̉e�����Ȃ��n����̂Ȃǂɂ��̎g�p�����肳��Ă���̂�����ł����B�{�Z�p�ɂ��A�c���ނ���k�ጸ�܂Ȃǂ̓��ʂȍ��a�ޗ����g�p���邱�ƂȂ��A�n���̂Ɏg�p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B

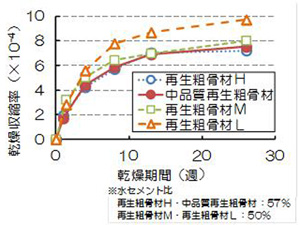

�{�Z�p�Ŏg�p����Đ��e���ނ́AJIS�K�i�ɂ�����u�Đ��e���ނl�v�ɊY�����܂����A���b�h�~���Ȃǂ̋@�B�I�Ȃ�����ݏ����݂̂Ő��������A���i���̍����u���i���Đ��e���ށv���g�p���Ă��܂��B�܂��A�ϋv�����m�ۂ��邽�߁A�ꏊ�ł��Y���Ɏg�p����ۂɂ����{���Ă��鉖�����ܗL�ʂ���уA���J���V���J�������ɉ����āu�������k�ɑ����R���v�ɂ��āA��������ɂ��i���Ǘ����Đ��e����1���b�g�i900ton�j��2���ƂɎ��{���܂��B����ɂ��A�c���ނ���k�ጸ�܂Ƃ��������a�ޗ����g�p���邱�ƂȂ��A�\���ȑϋv�����m�ۂ����Đ����ރR���N���[�g�̋������\�ƂȂ�܂��B

��1 ���ʃR���N���[�g�̋��x�͈́i�v����x21N/mm2�`36N/mm2�j�ɂ����āB ��2 �R���N���[�g�̏ꍇ�A150m3���P���b�g�Ƃ���3���b�g���Ƃɕi�����肷�邪�A�R���N���[�g1m3���e����1ton�Ƃ݂Ȃ��A�@�@����̔F��ł͍Đ��e����900ton��1�������b�g�Ɛݒ肵�Ă���B

-

�{�Z�p�Ŏg�p���钆�i���Đ��e����

�{�Z�p�Ŏg�p���钆�i���Đ��e����

-

�������k�������ʂ̗�

�������k�������ʂ̗�

����A��b�F����擾�����Đ����ރR���N���[�g�̓����͈ȉ��̒ʂ�ł��B

1. ���ʂȍ��a�ޗ���p���邱�ƂȂ��n���̂Ɏg�p�\ �Đ����ނl�̋敪�ł��i���̍����u���i���Đ��e���ށv��p���邱�Ƃɂ��A�c���ނ���k�ጸ�܂�p���邱�ƂȂ��������k�̉e������n���̂Ɏg�p���邱�Ƃ��\�ł��B

2..�������k���̑�������ɂ��i���Ǘ��@���\�z �u���z�H���W���d�l���E������@JASS5�@�S�R���N���[�g�H���v�ɋL�ڂ��ꂽ�������k���̑���������Đ����ރR���N���[�g�ɓK�p�ł��邱�Ƃ��m�F���A����Ɋ�Â����i����l��ݒ肵�܂����B

3. �t���C�A�b�V���U��������ނ̈ꕔ�Ɏg�p �Đ����ރR���N���[�g���g�p����ɂ������āA�A���J���V���J�����}���d�v�ƂȂ�܂����A���̗}�����ʂ��F�߂��Ă���t���C�A�b�V���U��������ނ̈ꕔ�Ƃ��Ďg�p���邱�ƂŁA�v����x21N/mm2�`36N/mm2�̂��ׂĂ͈̔͂ɑΉ����邱�Ƃ��\�ł��B

4. ���ʍ��ނ�p�����R���N���[�g�Ɠ����ȉ��̉��i ���a�ޗ����g�p���Ă��Ȃ����Ƃɉ����āA���M�����Ȃǂ��s�킸�A���b�h�~���Ȃǂ̋@�B�I�Ȃ�����ݏ����݂̂Ő��������Đ��e���ނ��g�p���Ă��܂��̂ŁA���ʍ��ނ�p�����R���N���[�g�Ɠ����ȉ��̉��i�ŋ������邱�Ƃ��\�ł��B

�܂��A�{�Z�p�Ŏg�p���钆�i���Đ��e���ނ̎�ȕi����l�A�������@����юg�p���ʂ͉��\�̒ʂ�ł��B�Q�l�Ƃ��āA���l�ɍĐ��e���ނg�iJIS A 5021�j�A�Đ��e���ނl�iJIS A 5022������A�j����эĐ��e���ނk�iJIS A 5023�t����A�j�ɂ��Ă������Ď����܂��B

���Ђ́A����܂łɍĐ����ރR���N���[�g�̍��y��ʑ�b�F�������11���擾���Ă��܂��B�܂��A�����3�Ђ̑g�����ł́A����̒n���̂Ɏg�p�ł���R���N���[�g�̑��A�ꏊ�ł��Y����ђn����́i2009�N�擾�j�ACFT���[�U�R���N���[�g�i�������R���N���[�g�A2011�N�擾�j�ɂ��Ă����y��ʑ�b�F����擾���A�o�ׂł���̐��𐮂��Ă��܂��B ������A�Đ����ރR���N���[�g�̕��y��}��A�p�����̗L�����p�Ȃ�тɏz�^�Љ�̌`���Ɍ����Ĉ��������s�͂��܂��B