このページは、ホーム![]() What's New

What's New![]() 2007年

2007年![]() トンネル連絡坑などの連結部構築工法を開発のページです。

トンネル連絡坑などの連結部構築工法を開発のページです。

What's New

トンネル連絡坑などの連結部構築工法を開発

〜地中の併設トンネルを機械的に連結〜

2007年06月20日

五洋建設(社長:村重 芳雄)、コプロス(社長:宮崎 薫、本社:山口県下関市、TEL0832-46-0545)の2社は、併設する既設トンネル間に避難連絡通路などの構造物を構築する際、大規模な地盤改良 を行なわずに、トンネル同士を機械的に直接切削して連結部を構築する「H−CROSS工法( H orizontal C utting R ing O f S hield S ystem)」を共同開発しました。開削工事のための用地確保が困難な都市部や、崩落の危険性を伴う工事場所にも活用できる新工法で、工期とコストの短縮を実現します。

従来、連結部を構築する場合、地下構造物間の地山を凍結工法などで地盤改良した り、パイプルーフ工法などの先受け工法で切羽周囲の補強を行った後、人力もしくは重機により地山を掘削して連結部を構築していました。しかし、地盤改良や 補強工事などの補助工費が大幅に増したり工期が多大となることや、掘削時の切羽崩落等による危険性などの課題が指摘されています。

新開発の「H−CROSS工法」は、鋼製やRC製などの既設構造物を切削できる 自生刃ビットを先端に備えた鋼管を回転させながら前方に押し出し、既設構造物側面と地山を直接切削して連結部を完成させる工法です。シールドマシンでは不 採算となる場合や、既存の機械式接合工法では径が小さすぎて対応できない場合にも適用できる新工法です。

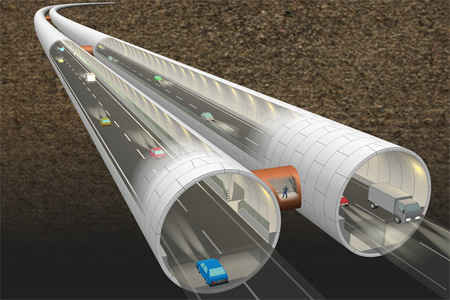

H−CROSS工法で構築する避難連絡通路イメージ

本工法の特長は以下の通りです。

- 安全性の向上

併設する既設トンネルなどの構造物同士を鋼管で連結した後に、管内の土砂を掘削・搬出する外殻先行であるため、施工時の地山崩落等が抑えられ、安全施工が可能です。 - 地盤改良工事軽減で工期とコストの縮減

本工法における補助工法は、エントランスシール装置およびU字パイプから連結部への止水注入程度にとどまり、地上や構造物内から連結部周辺地山への大規模な地盤改良は不要なので、補助工事期間の短縮とコスト縮減が可能です。 - 補強工事軽減でコストの縮減

切削完了後は切削用鋼管が既設構造物欠損部の補強材の役割を果たすため、補強材料費の軽減が可能となります。 - 複数施工でのコスト縮減化

削進機やエントランスシール装置は転用可能なため、同じ断面の連結部が複数ある長距離トンネルの連絡坑などを施工する場合、より大きな工費縮減が可能となります。

本工法の開発に着手したのは2006年8月で、開発にあたって五洋建設は施工方法の検討を担当し、コプロスは削進機の開発を担当しました。

なお、本工法を適用して断面積7.5m2(高さ2.5m、幅3.0m)の条件で 10箇所の連絡坑を構築する場合を試算しました。例えば一番工期と工事費がかかる凍結工法を必要とする超軟弱地盤の場合は、最大30〜40%程度の工期短 縮が、コストも30〜40%の低減が見込まれます。

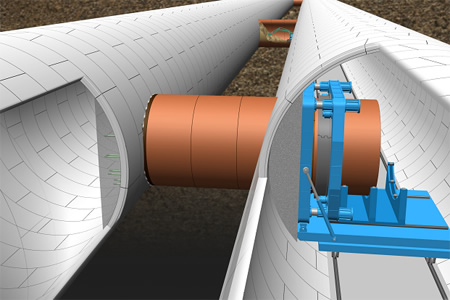

H−CROSS工法による掘進状況イメージ

本工法の施工手順は以下のとおりです。

- 併設する既設構造物の連結箇所を防護コンクリートで補強します。到達側にはU字パイプを埋設します。

- 切削時の緩み防止策として、発進側と到達側の防護コンクリートをタイロッドにより連結し、発進側には土砂や地下水の奮発防止用にエントランスシール装置を設置します。(図−1)

- 削進機を搬入・設置し、自生刃ビット付鋼管を先頭に、鋼管を追加・接合しながら回転・圧入し、切削します。(図−2)

- 鋼管が到達側構造物を貫通した後、エントランスシール装置およびU字パイプより連結部周辺の止水注入を行います。(図−3)

- 止水状況を確認後、エントランスシール装置、防護コンクリートを解体します。必要に応じて、支保工を架設します。

- 鋼管内の土砂を掘削・搬出します。。

- 坑口部処理を実施し、内部ライニングなど仕上げを行い、連結部を構築します。(図−4)

施工手順(図‐1) |

(図‐2) |

(図‐3) |

(図‐4) |

シールドトンネル間の連絡坑

本工法は、既設管渠の分岐合流部構築をはじめとする水路施設や並列する既設トンネルの連絡坑構築といった道路施設のネットワーク化など、様々な社会基盤整備に対して貢献することが可能であり、このたびの開発を経て、今後防護工などの検証を進めながら実工事適用をめざし、事業者などに積極的に提案してまいります。